عامر عبد زيد الوائلي

مجلة الجديد

الأحد 2018/04/01

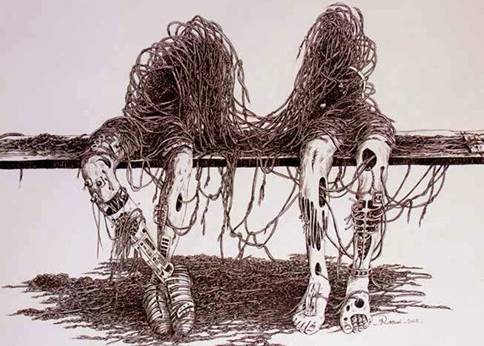

لوحة: محمد عبدالرسول

“ومن

هنا ضرورة الفلسفة لكل شاب أو فتاة؛ أي: يجب أن ندرب عقولنا على التفكير السليم

حتى نصل إلى الرأي السديد في شؤون الحياة ونعيش متسائلين مستطلعين عن قيمة

نشاطنا“.

سلامة

موسى

أولا:

رهانات الفلسفة العربية:

تعاني

الفلسفة عربيا من عوائق متعددة في دورها والجدوى منها وإمكانية تحققها من

عدمها، وأوَّل ما يواجهها حالة الإخفاق والتراجع، والبحث عن العلل الكامنة،

فالأولى تأتي من داخل المنظومة وما تحكمها من موجِّهات من داخلها، كحال القانون

الكامن في الظواهر الطبيعية؛ إذ هناك جملة من البواعث داخل هذا الحقل المعرفيّ،

وهي فاعلة فيه، فالبحث عن أسباب التراجع متأتِّية من داخلها، لكن هل هناك فلسفة

عربية أو لا حتى نبحث عن لحظة تراجع؟ والإجابةُ عن هذا السؤال هي بحد ذاتها

إشكاليّة، مثل إشكاليّة الفلسفة الإسلاميَّة، هل هي أصيلة أو مجرد عرض لأفكار

اليونان؟ وهل هي عربيّة أو إسلاميّة؟ وهل هي انتهت مع الغزالي أو استمرت؟ فهذه

الأسئلة كلَّها أثارها الغرب في مقاربات ثلاث: المقاربة الاستشراقيَّة،

والمقاربة الإشراقيَّة، والمقاربة السياسيَّة. وهذه المقاربات تحاول كشف

الإشكاليَّة التي ظهرت داخلها الفلسفة العربية الإسلاميَّة؛ فإنَّ حوارَها مع

الفلسفة اليونانيَّة واللاهوت المسيحي لم يزد في تواصلها ولكنَّه لم يُلْغِ

أصالتَها.

وكذلك الفلسفة العربيَّة المعاصرة أو الفكر العربيّ المعاصر بتنوعاته في حقول

العلوم الإنسانيَّة هو الآخر ليس مجرد نسخ أو كما يفترض، فانفتاحه على

المستجدات لا يلغي الإشكاليَّة التي جاء استجابة لها، وهي ليست ذاتها في الفكر

الغربيّ؛ لأنَّ الفكر الغربيّ هو الآخر وليد إشكاليّة، وقد يتجاوز الكثير مما

نعيشه فهذا يساعد في التثاقف معه، على ألا تتحول الفلسفة العربيَّة إلى مجرد

شرح للفلسفة الغربيَّة، فالتواصل الكونيّ يزيد من الحوار والتثاقف.

ولكنَّ واقعنا الثقافي يدفعنا إلى أن نقدِّمَ مقترحات تتناسب مع ما يعيشه اليوم

من راهن ضاغط في عالمنا في ما يتعلق بالعلاقة مع التراث والتأويل، أو ما يتعلق

بالعلاقة بين النص وتجديد التشريع القانونيّ ومباحث الأخلاق ورهانات الخطاب

الديني، فكانت هناك ثلاثةٌ خطابات مهيمنة في الواقع العربيّ، الأول: الماركسيّ،

والثاني: القوميّ، والثالث: الإسلاميّ. وهذه الخطابات هيمنت عليها الأيديولوجيا

في تعاملها مع الواقع من ناحية، ومع التراث من ناحية ثانية؛ فهي مشتبكة بالفهم

الأيديولوجيّ، وهو فهم مختلف عن التيولوجيا التراثيَّة.

وإلى جانب هذه الاتجاهات الثلاثة هناك الكثير من المباحث الفلسفيَّة في مجال

الأخلاق، والمعرفة، والعلم، والتجديد في علم الكلام الجديد وفلسفة الدين،

والسيمولوجيا، والتأويل؛ فهناك الكثير من البحوث القائمة على تأصيل المعارف

بالفكر الغربيّ، ومحاولة توظيفها في الفكر الإسلاميّ، وهي معارف متباينة من حيث

المنهج والرؤية ومن حيث الجودة أيضا.

ولكن تظهر أسئلة كثيرة تحاول تقييم التجربة الفلسفيَّة العربيَّة، منها: أسباب

التراجع الحاصل في الفلسفة العربيَّة، فهل هناك وجود لفلسفة عربيَّة حديثة؟

ومنها مقاربات تحاول تأصيل الإشكاليَّة وارتباطها بالراهن العربيّ من خلال

تحليل الأطاريح التي تقدمها تلك الدراسات الفلسفيَّة.

ومن الإجابات التي تقدمها الكثير من الدراسات، التي تَقدَّمَ بها مفكرون

متعددون، يجمعون اليوم على أن العصر العربيّ الحديث تغيب عنه الفلسفة بمفهومها

الذي أَلِفْنَاه في نتاجات اليونانيين كأرسطو وأفلاطون، أو في نتاجات الفلاسفة

الغربيين أمثال ديكارت وكانط وغيرهما.

وهذا أمر طبيعيّ؛ فهذه الفلسفة وإنْ كانت تحاول وتتكامل مع الفلسفة المعاصرة

ولكنَّها تختلف عنها من حيث الإشكاليَّة، وما يرتبط بها من المشاكل؛ فهي مختلفة

عن الفلسفة اليونانيّة والإسلاميّة، ومختلفة مع الحديثة من حيث الموضوعات التي

تقدمها. فهناك الكثير من التوظيف لما عند ديكارت في فكر الاتجاه الشكيّ العربيّ

مثل طه حسين وغيره لكن إشكاليَّة طه مختلفة عن ديكارت، وهناك الكثير من التوظيف

لمقاربة كانط في الفلسفة العربيّة المعاصرة في فهم الدين والعقل، كما ظهرت في

فلسفة محمد عابد الجابري، ومحمد أركون ولكنَّها تختلف من حيث الإشكاليَّة عن

إشكاليَّة كانط.

بمعنى أنَّ الفكر فيه الكثير من التواصل والتكامل ولكنَّه مختلف من حيث البيئة

الثقافيَّة؛ فالثقافة العربيَّة الإسلاميَّة لها خصوصيتها ومشاكلها المتنوعة

بعضها عاشها الغرب من قبل، فالتناص مع أفكاره يقدِّم العون لكن ليس بالضرورة

تكون النتيجة ذاتها؛ لأنَّ القراءة مختلفة والتوظيف وما يثيره من تحديات هو

الآخر مختلف تماما.

هذا

من ناحية ومن ناحية ثانية أنَّ الواقع الثقافيَّ العربيَّ وما يعانيه من مشاكل،

وأخرى ثقافية وثالثة تربويَّة وغيرها جعلت الواقع الفلسفيّ من حيث الدرس

الأكاديمي يعاني من أزمة؛ فهي مغيَّبة تماما عن المنهاج الدراسي في العديد من

الدول، بالإضافة إلى أنها لا تكاد تحظى بمكانة في الجامعات التي افتتحت كليات

للفلسفة فيها، وهيمنة خطاب الهوية القائم على اعتبار كل خطاب وافد لا يتناغم مع

التراث، والسلطات التي تتخذ منه مرجعية في إدارة السلطة الثقافيَّة والسياسيَّة

تجد أن الفلسفة ورجالها مجرد خطاب تغريبيّ يعبِّر عن اختراق ثقافيّ ودينيّ يهدد

الهوية، وهو ما نجده في التراث، في موقف رجاله من الفلاسفة. فهذا في حقيقته ليس

سوى تباين بين سلطات تقود الوعي وتكونه، وهي المركز، وأخرى تعدُّ هجينة غير

مرحب بها. وأعتقد أنَّ الأمر جوهره صراع بين الطبقات المكونة للمجتمعات

العربيَّة وسلطات مهيمنة، تريد أن تشرعِن قيادتها عبر توظيف خطاب الهوية وأخرى

تحاول أن تشارك بإدارة المجتمع من خلال البحث عن مشروعية في خطاب آخر، ولكنَّ

السلطة التقليديَّة استطاعت أن تفرض تأويلَها على المجتمع؛ مما جعل الفلسفة

وأهلها يتحولون إلى خطاب طيفيّ يحاول أن يستغل حيز الحرية المتاح سواء في

التدريس أو الكتابة من الباحث، وهو ضيق من أجل عرض الأفكار والاكتفاء بوظيفة

التفسير والشارح للفلسفات الغربيّة المختلفة، من دون أن يبادروا لتأسيس

فلسفاتهم الخاصة.

هذا

من ناحية ومن ناحية ثانية أنَّ الواقع الثقافيَّ العربيَّ وما يعانيه من مشاكل،

وأخرى ثقافية وثالثة تربويَّة وغيرها جعلت الواقع الفلسفيّ من حيث الدرس

الأكاديمي يعاني من أزمة؛ فهي مغيَّبة تماما عن المنهاج الدراسي في العديد من

الدول، بالإضافة إلى أنها لا تكاد تحظى بمكانة في الجامعات التي افتتحت كليات

للفلسفة فيها، وهيمنة خطاب الهوية القائم على اعتبار كل خطاب وافد لا يتناغم مع

التراث، والسلطات التي تتخذ منه مرجعية في إدارة السلطة الثقافيَّة والسياسيَّة

تجد أن الفلسفة ورجالها مجرد خطاب تغريبيّ يعبِّر عن اختراق ثقافيّ ودينيّ يهدد

الهوية، وهو ما نجده في التراث، في موقف رجاله من الفلاسفة. فهذا في حقيقته ليس

سوى تباين بين سلطات تقود الوعي وتكونه، وهي المركز، وأخرى تعدُّ هجينة غير

مرحب بها. وأعتقد أنَّ الأمر جوهره صراع بين الطبقات المكونة للمجتمعات

العربيَّة وسلطات مهيمنة، تريد أن تشرعِن قيادتها عبر توظيف خطاب الهوية وأخرى

تحاول أن تشارك بإدارة المجتمع من خلال البحث عن مشروعية في خطاب آخر، ولكنَّ

السلطة التقليديَّة استطاعت أن تفرض تأويلَها على المجتمع؛ مما جعل الفلسفة

وأهلها يتحولون إلى خطاب طيفيّ يحاول أن يستغل حيز الحرية المتاح سواء في

التدريس أو الكتابة من الباحث، وهو ضيق من أجل عرض الأفكار والاكتفاء بوظيفة

التفسير والشارح للفلسفات الغربيّة المختلفة، من دون أن يبادروا لتأسيس

فلسفاتهم الخاصة.

فالأمر ليس في الفلسفة الغربيَّة بل في القوى الاجتماعيَّة التي تريد معالجة

الكثير من الأفكار، وتجد في الحداثة وفلسفتها المرجع في إعادة فهم الواقع،

وتحليل المشروعية التراثيَّة التي يحاول الخطاب التقليدي أن يحتكرَها. وهنا

تأتي الفلسفة فتقدِّمُ مرجعيات إلى تلك القوى التي تحاول أن يكون لها دور في

إدارة المجتمع. وهكذا يمكن أن نفهم رغبة ابن طفيل حين قال الحقيقة واحدة ولكنَّ

الطرق المؤدية إليها مختلفة، فهو تأويل يريد من خلاله الفيلسوف أن يشكل مرجعية

في إدارة المجتمع ويكسر احتكار الفقيه. وضمن هذه الرؤية نرى مسعى المأمون حين

جاء بأرسطو مترجما من أجل كسر احتكار الرأسمال الرمزيّ للمذاهب الكلاميَّة

المتنازعة معه.

فالفلسفة هي الورشة التي تعدُّ عقولا لها تفكير معاصر يحاول استلهام ما هو جديد

في الفكر؛ من أجل خلق أجيال من الباحثين يحاولون أن يكتسبوا المهارات العقليَّة

في تحليل الفكر والواقع، من خلال تحليل المشاكل الراهنة والأطاريح المتنوعة

التي تقدِّمُها مرجعيات متنوعة، كلٌّ منها يجتهد في تقديم معالجته. فهناك

تيارات فلسفيَّة هي مرتبطة برهانات المجتمع تحاول أن تخرج الباحث الفلسفيّ من

كونه معلما إلى دوره كمثقف، وصولا إلى كونه مفكرا. ولكي نحقِّقَ هذه الرؤية يجب

ألا يكون هدفنا تعليم الفلسفة فقط؛ بل ينبغي أن تكون القضية التي يجب أن ندافع

عنها وإشاعتها كمدخل للتنوير والفكر النقديّ؛ لأنَّ التعليم هو عملية متكاملة،

تزود الباحث بالقدرة، والمهارة، والمعلومة، وفي النتيجة يصبح التعلم ليس تلقيا

سلبيّا، بقدر ما هو توليد المهارة والقدرة، عبر تدريب العقل على التفكير،مما

يولِّد مثقفا وعالما.

وكما يقول سالم يفوت “مسؤولية الفيلسوف هي في كل العصور. فلكل عصر مشكلاته

وأزماته؛ مما يتطلَّب تدخُّل الفيلسوف. أمَّا نوعية مشكلات عصرنا هذا فتتمثل في

تهديد العولمة للهويات، وانتشار ثقافة الموت متمثلة في الإرهاب. فالفيلسوف ملزم

اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن يعمل على نشر ثقافة الأمل والحياة، ثقافة التنوير

والعقل من خلال تكريس ثقافة الاختلاف وتقبُّلِ الآخر المختلف، وتكريس ثقافة

التسامح والحوار بين الثقافات والأديان والمذاهب ونبذ العُنف والقوة والغطرسة”.

وتُشخَّصُ أزمةُ الفلسفة في العالم العربيّ بكونها أزمة حريات، وقد ربط الكثير

من الباحثين بين ممارسة التفلسف وممارسة الحرية وبين تمرين النقد الفلسفيّ

وتمرين حقوق الإنسان والمواطنة، والالتزام والمقاومة، وعدَّوا الفلسفة مدرسة

للحرية ودعوا إلى الحق العربيّ في الفلسفة وإجراء حوارات بين الجهات وبين

الثقافات والاستفادة من التجارب التعليميَّة الناجحة في الدول والثقافات

المتقدمة.

معنى هذا أنَّ الفلسفةَ ليس ترفا بل هي حاجةٌ ضروريةٌ من أجل صيانة حياتنا،

وجعلها أكثر رقيّا وحرية، واعمق في التحليل والفهم شرحا وتأويلا. وفي هذا أيضا

يقول سلامة موسى “علينا أن نتفلسف ونرفع مشكلتنا الخاصة الفردية إلى مقام

المشكلة العامة الاجتماعية، فنجعل من فلسفتنا كفاحا للخير والرقي، وبهذا فقط

نستطيع أن نُمارس القداسة في معناها العصري”.

ثانيا:

كيف ندرس الفلسفة؟

تعليم

الفلسفةِ يُفترض أن يقومَ على مقارباتِ الراهنِ الذي يعيشه الفيلسوف وقت كتابته

للأفكارِ الفلسفيَّةِ فهي مرتبطة براهن يبين أهمية طرح المشكلة، فهو غير منقطع

الصلة بالظروف المحيطة به؛ إذ كلُّ فيلسوف يمارسُ التفكيرَ انطلاقا من راهنيَّة

تمثِّل كشفا عن واقعنا الراهن الذي نحياه، أو كان الفيلسوف يحياه، والذي قاده

إلى طرح المشكلة.

ومن ثَمَّ لا بدَّ من تحليل المشاكل الفلسفيَّة التي تناولها في أعماله سواء

كانت معرفيَّة، أم أخلاقيَّة، أم وجوديَّة، أم في مجالات الهندسة الوراثية

والتكنولوجيا الجزئيَّة، أم في مجال الفلسفة السياسية سواء كانت تتعلق بحقوق

الانسان، ومصالح المواطنين في ظل أي دولة، أم في قضايا البيئة، وكما يقول

الدكتور مصطفى النشار “علينا أن نفكر من الآن في تحويل الدرس الفلسفي بقدر

المستطاع إلى الاهتمام بقضايا الفلسفة التطبيقية دون الإخلال بالمبدأ العام

القائل إن الفلسفة في ذاتها نظر وتطبيق في آن واحد”.

فالراهن وما يطرحه من مشاكل يُحرِّض الفيلسوفَ أو الباحث على أن ينخرط في مجال

البحث والتقصي؛ ومن هنا وَجَبَ على من يريد أن يتعلم أو يُعلِّمَ الفلسفةَ أن

يركِّزَ على الراهن وما يطرح من مشاكل أو موضوعات جديدة وما يرتبط به من

أطروحات فلسفيَّة تحاول أنْ تُبيِّنَ موقفها من تلك العلوم وما تحويه من

تأويلات.

فالأطروحة هي الموقف الذي يدافع عنه الفيلسوف أو المفكِّر في معالجته الفلسفية،

تقابلها في الجانب الآخر الأطروحة المستبعدة المطابقة للموقف الذي يدحضه

الفيلسوف ويبيِّن حدودَه، مصاغة بوضوح ودقة وإيجاز.

كما وجدنا أفلاطون في فلسفته يحاول أن يقدم أُطروحته في مجال المعرفة والوجود

تقابلها الأطروحة المضادة لمن كان ينتقدهم (السفسطائية).

فكل مفكر أو فيلسوف يحاول مقاربة تلك الأطروحة نقديّا فيقدِّم بديلا عن

أطروحتَهُ التي يُحلِّلُ فيها الأطروحة المضادة وينقدها. بل إنَّ الأطروحة على

صعيد الفرد يمكن أن تكون على صعيد المدرسة، فتعبر عن أطروحتها التي تبقى واحدة

رغم تنوع المجالات والحقول فهي تنطلق من أطروحة تجعلها تبدو متماسكة، ويمكن

الإحاطة بها ومثال على هذا الاتجاه التجريبيّ موجود عند كل هؤلاء وليس بعضهم

كما يظن بعضهم، ويكون في منهج البحث عندهم، أمَّا في نظرية المعرفة فهم على

مدرسة المذهب الحسيّ. أمَّا مدرسة التداعي والترابط فهم في الاتجاه النفسي أو

في علم النفس، أمَّا الجانب الأخلاقي فهم على مدرسة اللذة وبعضهم المنفعة،

أمَّا في الجانب الغيبي أو ما يسمى الميتافيزيقي فهم على مدرسة الشك، أمَّا في

الجانب الدينيّ فتجد عندهم دراسة مباحث الطبيعيات والإلهيات، وهي ليست مدرسة

لبعضهم بل لجميعهم وهو موضوع من موضوعات دراستهم، أمَّا في الجانب السياسيّ فهم

على مدرسة الحريَّة السياسيَّة.

ولكي نفهم أي فكر بعد الإحاطة بأُطروحته لا بدَّ من مقاربتها من حيث المنهج

الذي يعتمده في الوصول إلى غايته.